20.5 Pamplona.

Nichts ist so ungerecht verteilt, wie der Speck an den Hüften der Frauen. Was die eine zuviel hat, hat die andere zuwenig. Man merkt, die Spanierinnen tragen gerne figurbetont, wobei ihnen die Figur herzlich egal ist. Sehr sympathisch. So sympathisch wie ganz Pamplona, wohl die schönste, Stadt, die ich bisher traf, nicht von den Kirchen und Häusern, aber von den Verrückten, Anarchos, Kneipengängern, die gegen 11 einfach auf der Straße sitzen und sich betrinken, den Kindern, die das alte Topfen Spiel spielen mit Kreisel und Peitsche, den Pizzas für 2 Euro, dem Hemingway-Döner. Sympathisch wegen dem Café Iruna, wo Hemingway schrieb, was man sich kaum vorstellen kann, angesichts des Geräuschpegels, der die 150 Jahren alten Spiegel, Lüster, Säulen erzittern lässt: Tassen werden nicht auf den Tisch gestellt sondern geknallt, Scherzworte werden sich nicht zugerufen sondern gebrüllt, man unterhält sich nicht, sondern schreit sich so lange an, bis der andere zurückschreit, und ganz oben auf dieser Monsterschallwelle dümpelt mein Gemüt mit dem IPad und segelt gegen die Sätze.

Auf dem Platz indessen spielt eine Gruppe von drei Jungs Indie-Pop auf Spanisch, The Mixed, oder wie sie heißen und wird zum Dank dafür von übermütigen Gören mit Gummipfeilen beschossen, Der ganze Platz ist voll von Flanierern, ich warte, bis es Abend ist, und stecke mir die Havanna an, die ich in St. Jean nicht rauchen wollte, weil es da nicht gut gewesen wäre.

21. 5

Pamplona – Puente La Reina

Da bin ich gestanden vor 25 Jahren. Dort habe ich in das Land geblickt, das mir fremd und offen erschien. Heute wie damals bin ich aus Pamplona herausgegangen und die erste große Anhöhe erklommen, die Alto del Perdon, die Höhe des Vergebens. Damals habe ich Jacques getroffen, der mit 75 damals den Weg gegangen ist. Es gibt keine richtige Erinnerung mehr an meinen ersten Camino, es gibt nur einen schwachen Eindruck und manchmal das Aufblitzen einer unsichtbaren Fotographie, das eine Gefühl erzeugt wie, damals bist du dort rechts oder links abgebogen.

Ich sehe nach Westen. Ich schaue in das schwere von Horizont getränkte Land, da hinten irgendwo ist mein Ziel, wo über dem Dunst Wolken schwimmen, über Schachbretter von Wald und Feldern. Über das Land legen sich helle fast glitzernde Straßenschnüre, daneben von Korkeichen und Niederwald wie mit Cordsamt besetzten Berge. Das Land brandet heran, Wellen eines grünschwarzen Ozeans, dessen Spitzen sich im Wind brechen wie dunkles Flaschenglas.

Hier bin ich gestanden vor 25 Jahren. Jetzt ist die Hügelkette von Windrädern besetzt,

Die Mühlen stampften wie Motoren von Schiffen. Ich raste im Schatten der Giganten. Don Quijote hat heute Pause. Im Rücken das Metall der Masten, wie Schornsteine eines Ozeandampfers, der Wind reißt und zerrt, fährt unter die Haut und das T-Shirt, ich bin plötzlich weit eintfernt. Der Sturm lässt die Gräser zittern, aber wenn man genau hinschaut, zittern sie nicht, sondern schieben und heben sie sich.

Damals waren wir zu dritt, Jacques, seine Tochter und ich. Jetzt, sind es 300 Pilger, ein Kunstwerk auf Blechfiguren krönt die Höhe, eine Frau verkauft Zeugs aus einen Anhänger.

Zeit für Sentenzen: Man steigt niemals in denselben Fluss, aber immer in die gleichen Unterhosen.

Auf dem Weg abwärts steht die Sonne, Die Wärme hat sich auf den Felsen zusammengerollt wie eine Katze. Korkeichen, Rosmarin, Blumen, ich habe immer noch das Gefühl, mein T-Shirt würde nach Katzenpisse stinken, könnte eigentlich Rosmarinzweige in die Wäsche legen.

Jetzt ist der Camino wie damals vor 25 Jahren, heiß staubig, ich atme nur noch durch die Nase, meine Lippen zwei trockene Schnüre. In Uterga ist die Punkerin ist wieder da: Ganz in schwarzgrau, zerrissene Strumpfosen, Minirock, schwarzer BH, Kappe, zwei schwarzsilberne Ringe durch die Unterlippe. Sie hat sich mit ihrem Freund zerstritten, ist in Uterga auf ein harmloses Dorffest geprallt und säuft sich durch, während ihre Oberweite in der Sonne brät.

Staub weht mich nach. Abendessen im Freien, endlich ist es warm genug, draußen zu sitzen, die Schwalben turteln vor Gewitterwolken, hoch fliegen sie, und kümmern sich nicht. Der Abend zieht die Wolkenvohänge zu, endlich schlafen.

22.05

Puente la Reina – Villatuerta

Das ist der symbolische Moment, hier in Puente La Reina laufen die vier französischen PIlgerwege zusammen und vereinigen sich auf der Brücke zum Camino Frances, dem Weg der Franken. Die romanische Brücke hat, seit dem ich sie zum letzten Mal gesehen hab, einen Brückenbogen mehr bekommen, den Archäologen aus dem Ufer gegraben haben. Ein ganz luftiges leichtes Bauwerk, das den Fluss überspannt und mich weiter in den Regen führt.Auf dem Kirchturm wachsen allerlei grüne Pflanzen, ein Storch hütet die Glocken, die von mächtigen Balken herabtropfen.

Die Italiener haben in der Herberge nicht nur die ganze Nacht gelärmt, sondern auch gleich früh am Morgen. Wo sind die liebenswerten zurückhaltenden Franzosen geblieben, die ich so vermisse.?

„He mir gefallen deine Socken“, ruft mir die Punkerin am Kirchplatz: Sie hat ihren Freund wieder und eine Literflasche Bier leer. Anscheinend gibt es eine Figur in Wimmelbildern mit rotweißen Socken, namens Walter. Daher die rege Anteilnahme der Bevölkerung an meinem An- und Aufzug.

Diesmal gebe ich dem Bettler an der Kirche nur Kleingeld: Aber schon lohnt es sich. Ich weiß nicht mehr welchen Wochentag wir haben und merke so, dass in der Kirche eine Messe ist. Drinnen singen blau gewandete Ordensschwestern Choräle, die wie wie italienische Volkslieder klingen, zwar im Dur-System, aber seltsam verzerrt und kernig.

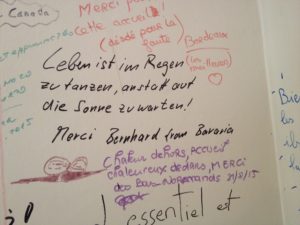

Eine Gewitterfront überrollt mich eine halbe Stunde vor dem nächsten Dorf. Als ich endlich einen Unterschlupf erreiche, ist das Gewitter beinahe vorbei. Aber ich bin ziemlich durchgeweicht. Meinen Regenschirm bricht es vollends die Gräten. Wie gerupfte Vögel sitzen die Pilger unter den Arkaden des Dorfplatzes von Caraqui. (Oder so). Ein Bayer ist dabei, massig, braune, schulterlange Haare, Schlösser von Beruf, macht esoterische Lebensberatung und hat alles aufgegeben, um so lange herumzureisen, bis ihm das Geld ausgeht. Ich bewundere diesen Mut. In seiner Trinkflasche scheppert es. Meteorstein tut er kund, der hat viel Energie. „Kosmische Energie vermute ich?“

„Ja“, meint er, ich deute auf meine Trinkflasche, in die ich einen LIter Rotwein gegossen habe, „da ist auch Energie drin.“ Auch die beiden Punker sind da und warten auf besseres Wetter. Sie haben ihr Zelt vergessen. Das muss man auch erst mal schaffen, aber war wohl wegen des Streites.

Erinnert mich an einen meinen Lieblinsgwitze: Sherlock Holmes und Watson zelten. Sie wachen nachts auf, unter einem gigantischen sternenübersähten Himmel.

„Wissen Sie, was ich denke, Watson?“, fragt Sherlock.

„Well“, sagt Watson, „ich nehme an, sie denken angesichts dieser Pracht, dieser Größe des Universums, dieser leuchtenden Spuren der Unendlichkeit an die Kleinheit und Begrenztheit unseres Menschenleben.“

„Nein Watson, ich denke, jemand hat uns unser Zelt geklaut.“

Ich tropfe eine Bar voll. Dem Regenwetter geschuldet, wechselt die aufgeweichte Pilgerin am Nachbartisch ihre Oberwäsche — Mist, wo ist bloß meine Brille?

Ich tropfe eine Bar voll. Dem Regenwetter geschuldet, wechselt die aufgeweichte Pilgerin am Nachbartisch ihre Oberwäsche — Mist, wo ist bloß meine Brille?

Eine ältere Amerikanerin kommt rein, den Tränen nahe, sie hat ihr Handy im Regen verloren, jetzt kann sie ihre Freunde nicht mehr erreichen, die schon weitergewandert sind. Weil sie weder ihre Google Passwörter noch irgendeine Telefnnummer auswendig kennt, kann sie auch niemanden kontaktieren, als ich ihr IPad und Telefon zur Verfügung stelle. Mein Telefon streikt, als sie damit versucht, ihren Mann in Ohio anzurufen. Wer lässt eigentlich diese Horde von untüchtigen alten Schachteln auf den Weg, deren einzige Fähigkeit darin besteht, sich in Schwierigkeiten zu bringen? Flugs, PIlgerkurse angeboten und damit ein Vermögen verdient. Jaaaa, das ist das lang ersehnte Geschäft mit der Angst: Nur Dr. Stoltes PIlgerkurse schützen vor Schlangenbiss, Gewitterschäden, Knochenbrüchen, tödlichen Stürzen im Gebirge, mordlustigen Herbergsvatern und Durchfall.

Immerhin können wir die Geschäftsadresse ihrer Freundin ausfindig machen, und mal eine E-Mail schicken. Inzwischen wirbelt eine Erstkommunion in die Kneipe, in der es bald nicht mal mehr einen Stehplatz gibt, um mich herum tanzen Stimmen, Fotoapparate, puppige Mädchen in weißen Kleidchen, Jungs mit Fußbällen, alte Männer brüllen eine Spanisch, das nicht einmal mehr nicht-indogermanisch ist. Meine Wanderstöcke werden mir einfach von vielen Händen durch die Kneipe gereicht, weil kein Durchkommen mehr ist.

Auf der Straße treffe ich eine weitere Amerikanerin. Da ich annehmen kann, dass ihr Telefon auf USA gepolt ist, spanne ich die beiden alten Damen zu sammeln und lasse sie allein.

Es ist spät geworden und die nächste Gewitterfront zieht auf. Alle halbe Stunde wechsele ich die Socken und lasse sie am Rucksack trocknen, um so die Feuchtigkeit aus den Schuhen zu ziehen, geht aber nicht ganz. Nasse Füße machen einen langsam, dann schaffe ich es tatsächlich mich zu verlaufen, weil ich mit Töchterlein telefoniere und nicht auf die gelben Pfeile achte. Und dann merke ich, es ist genug. Die Unterkunft in Valletuerta wird von meinem Wanderführer zwar als viel zu teuer beschimpft, ist aber schnucklig und gemütlich. Ein etwas rätselhafter Typ, der an einer Krücke geht, schnarcht so laut, dass die Wände wackeln, ich werde wütend, stehe auf und trete ihm kräftig ans Schienbein.

Dann ist Ruhe.

23.5

Villatuerta – Los Arcos

Ein kühler frischer Morgen, die Gewitter sind nach Osten abgebogen, die Wiesen sind feucht und schwer, das Herz klar und leicht. Ich wandere nach Estella, diese Kirche erkenne wieder:

Das Kirchenschiff schob sich auf den Felsen wie ein gestrandeter Tanker. Groß hoben sich zwei weiße und graue Türme, ich schleppte den Rucksack die Stufen hoch, und blickte nach unten auf ein romanischer Stadtpalais. Mit hochgezogene Bögen wie die Brauen eines erstaunten Menschen, blickte das Gebäude zu mir auf. Der Eingang zur Kirche war eine felsige Höhle aus Figuren und Zacken, ich öffnete die Tür, trat ein. Die Königin verschwand unter einem flachen steinernen Bogen, der das Hauptgewölbe trug. Jetzt schwankte das ganze Kirchenschiff, die Gurtbögen, die Bündelpfeiler rollten auf mich zu. Ich versuchte Klarheit, Standpunkt zu gewinnen, aber es ging nicht. Draußen rissen die Wolken auf, die Kirchenfenster blitzten. Blau leuchtete beruhigend, Rot versprach Wärme, Maria im Fenster, die Heiligenscheine zündeten durch. Ich konnte noch immer nicht weiter, so unruhig war das steinerne Meer um mich, ich hatte das Gefühl, die Kirchenbögen würden sich unter mir wegdrehen, kam wie ein Holzfäller vor, der auf einem Baumstamm im Wasser tanzte. Jetzt rollten die Fenster auf mich zu. Die Bogen setzten sich allesamt in eine Richtung in Bewegung wie ein steinerens Uhrwerk, das mich über die Rücken seiner Räder zog, während ich die Bogen aufwärts um mein Leben rannte, um nicht zerquetscht zu werden. Ich schloss die Augen und versuchte die Vision abzuschütteln. Die Königin war verschwunden, ihr königlicher Gang aber schien noch da zu sein, eine Spur, die sich vor meinen Augen durch das Kirchenschiff zog und langsam abbröckelte. Ich hielt mich an der Wand fest, als ich die Treppen hinabstieg nach unten und nach Westen, wo sich ein kleines Stadttor des neuen Estella öffnete und der Pfad sich nach oben zog in die Berge.

Okay, das war eine kleine Stilübung für den „Hexenmeister von Villafranca.“

Dennoch: Hier traf ich vor 25 Jahren Julia, als sie Steinmetzzeichen kopierte. Ich bin mir ganz sicher.

Am Maurenbrunnen in Villamayor raste ich wie vor 25 Jahren. Zwei Spitzbögen mit Arkaden, die Kapitelle sind mit Weintrauben verziert, das ist das maurische dran. Eine Treppe führt in einen kühlen Teich, unter dessen Spiegel ein Viereck erkennbar ist, wohl die alte Brunnenschale. Lasse lange das Gebäude auf mich wirken.

Damals war das Maurische spannend, geheimnisvoll, groß. Man suchte nach seinen Spuren und freute sich, wenn man sie fand. Es war Sehnsucht nach Exotik und die Ahnung einer großen Kultur. Und heute? Was ist bloß aus uns geworden?

Das Land wird kuppiger jetzt und scharf geschnitten, Kiefern reihen sich auf den gezackten Hügelkämmen wie Indianer vor einem Überfall. Die Indianer haben Zypressen vorgeschickt, die neugierig die dürren Köpfe heben und schauen, wer da vorbeikeucht vor braun gemähten Feldern und stoppeligen Äckern. Erstes Gelb arbeitet sich durch das Grün von Büschen und Weizen, das Jahr schreitet vor.

Sumpfgräser wedeln wichtig, wilder Knoblauch wirft bunte Blumenbälle empor, eine Schafherde versickert in in einer Talsenke, wolliger Flaum, der sich in Kiefernschatten absetzt. Und immer wieder blutleuchtend – Mohn.

„Komm mit, komm-mit“ zwitschern die Vögl in Eichendorffs Taugenichts. Aber hier zwitschern die Vögel spanisch: „Mi-re, mi-re, mi-re!“ – „Schau, schau, schau!“, sagen sie. „schau, wie schön es hier ist!“

Der Wind treibt Duft von wildem Dill und Rosmarin her. Sturzseen aus Weizen fluten das Tal. Es ist heiß jetzt, ich komme kaum voran, die Pilger wandern tapfer. Ein junges Paar aus dem Osten, eine Italienierin mit blasenübersähten Füßen. Es gibt hier zwölf Kilometer kein Wasser, aber die Spanier wissen den Pilgern zu helfen und haben eine fahrbare Bar aufgebaut.

„Bist du aus Vorderösterreich?“, werde ich in der Casa Austriaca in Los Arcos gefragt: Ein würdiger Mann, einst Schulleiter und Bürgermeister kümmert sich um die Pilger, den Damen trägt er den Rucksack nach oben. Wenn er die Pilgergruppen fotografieren muss, sagt er: „Haltung, meine Herrn“. Natürlich bin ich Württemberger, aber Vorderösterreich fing ja gleich bei Tübingen an, vielleicht waren das meine rotweiß gestreiften Ringelsocken, die ihn an Österreich denken ließen. Auf dem Kirchplatz trifft sich die Pilgerei beim Abendessen. Ein New Yorker aus New Jersey unterhält den Tisch. Er trägt ein schweres genetisches Erbe, denn er ist halb Ire halb Italiener, und säuft also genauso viel Wein wie Bier. Den Kopf hat er unter eine graue Schiebermütze verräumt, weite Flächen von geplatzte Äderchen sind an den Backen, von Beruf fährt er Diesel zu Tankstellen. Er spricht einen dunklen sizilianischen Dialekt und erzählt vom Wein auf Sizilien, der so stark sei, dass man für die Damen, die weniger vertrügen, einen besonderen Wein gemacht habe namens Aquata. Die Trauben nochmal eingemaischt und drei Tage lang gerührt, daraus einen leichten Wein erzeugt mit zehn Prozent Alkohol. „Das war eine Menge Arbeit“, seufzt er, „aber“, sagt er und bringt damit die letzten 5000 Jahre Geschlechterkampf auf einen richtigen Punkt: „If they are happy, we are happy.“

Den Abend mit einem belgischen Professor für theoretische Physik verbracht. Und einer Flasche Wein, die ich eigentlich morgen alleine trinken wollte. Zu zweit macht es mehr Spaß. Wir reden über Raumpatrouille, Raumschiff Orion, und schmachten gemeinsam Eva Pflug an, die ich auf das IPad zaubere. Er sucht eine alte Fernsehshow mit den Kessler-Zwillingen als Deko auf einer Brücke, in der ein Regenschirm zu Überblendungen benutzt wurde. Kennt die jemand?

24.05

Los Arcos – Logrono

Menschen: Ich weiß genau, was der portugiesische Comic-Zeichner jetzt denkt: Ich sehe es an seinen geweiteten Augen, und vermutlich weiß der Portugiese, was ich gleich einen fahrigen italienischen Pilger fragen werde. Denn der hat sich gerade aus dem Rucksack eine Motorradlederjacke geholt und zieht sie über, weil es ihn friert. Doch der Portugiese kommt mir zuvor. „Wie warum zum Henker nimmst Du eine so Motorradjacke mit?“ „Na weil sie bequem ist“, sagt der Italiener.

Das war in der Gegend um Pamplona, bei Zubiri. Wir füttern wieder Hühner. Der Portugiese erklärt, dass Portugiesisch und Spanisch sehr ähnlich seien. Beispielsweise heißt „Danke“ auf Spanisch: „Gracias“ und auf Portugiesisch: „Obrigado“ „Sehr ähnlich“, scherze ich. Der Portugiese will wissen, was „bitte – danke“ auf Italienisch heißt: „Grazie – Prego“, erzählt die Motorradjacke. Im Portugiesischen bedeutet Prego „Sandwich“, und wir finden es lustig, auf „Danke“ mit dem Wort „Sandwich“ zu antworten. „Grazie – Sandwich“. Eingedeutscht klingt es noch besser: Also Danke für das Lesen dieser Zeilen – „Wurstbrot“.

Nun aber zurück auf den Weg:

Gönnte mir morgens einen Cognac zum Café und obwohl ich durch die paar Drinks in Frankreich nicht zum Kenner geworden bin, weiß ich, dass man mit diesem Hennessy-Zeug höchstens die Fenster putzen kann. In Torre del Rios, oder war das Rios del Torre, steht eine kleine achteckige Grabeskirche, die wohl mal den Templern gehört hatte. Eine Frau schnauzt herum, ich soll einen Euro Eintritt zahlen. Ich wisse das, erkläre ich ihr kühl. Und lasse sie noch ein bisschen warten. Die Kirche allerdings ist fulminant, reich mit Figuren und Inschriften geschmückt, wunderbar in einandergreifenden Gurtbögen, die ein erst verwirrendes und dann plötzlich harmonisches Muster geben.

„You are my savior“, die ältere Frau fällt mir um den Hals. Mitten in Viana vor der Kirche. Ich deute auf das Portal: There is your savior, sage ich. Es ist Lisa, die ich in Ciraqui (oder so ähnlich) aufgelesen hatte, und die ihr Handy verlor und völlig verzweifelt war. Sie bedankt sich überschwänglich, dass ich ihr Mut zugesprochen hatte, E-Mails verschickte und sie davon überzeugte, dass das alles nicht so schlimm sei. Das hat sie aufgefangen. Es kommt aber noch besser. Jemand hatte das Handy gefunden und bei der Polizei abgegeben. Jetzt hat sie es wieder und ist überglücklich. Sie zahlt mir ein Bier glücklich, dass alle ihre Befürchtungen falsch waren, und auch die ihrer Reisebegleiter, die geglaubt hatten, die ETA hätte sie gekidnappt. Die meisten Menschen sind nett, hat sie jetzt gelernt, ich bestätige sie. Nur manchmal verliert man den Blick dafür. Ich sage ihr, dort wo meine Zeitung erscheint, hätten wir vielleicht einmal im Jahr einen Mord. Und das bei einer halben Million Menschen! Ich sage ihr, wenn du jemandem etwas Gutes tust, dann darfst du nicht erwarten, dass er dir wieder einen Gefallen tut. Sondern du musst in großen Kreisen denken, denn es wird so sein, dass Dir wieder jemand ganz anderes hilft. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, denn das zweite Bier muss ich jetzt selber zahlen.

Wenn man sich sicher ist, dass das Leben in großen Kreisen verläuft und dass es immer wieder weitergeht und immer Hilfe da ist, dann sollte man das für sich behalten, denn dann ist es Essig damit, ins Geschäft mit der Angst einzusteigen.

In Viana finde ich das Refgio wieder, wo ich einst geschlafen habe, es war unter den Arkaden des Rathauses im Keller, einfach ein paar Matrazen auf dem Boden und ich bin noch herumgelaufen und habe die prächtige Kirche bewundert, mit einem Vordach aus barock verzierten Balken. Damals 1990 war ich der einzige Pilger im Ort. Jetzt gibt es in Viana kein einziges freies Bett mehr so überpilgert ist es. Also Imuss noch mal um 17 Uhr meinen Rucksack auf die Schulter nehmen, und noch zehn Kilometer nach Logrono. „Uuuuulli!“, brüllte es aus einem Kiefernwäldchen. Die beiden deutschen Mädchen sind wieder da. Sie haben kein Wasser und sind so erschöpft, dass sie schon kichrig werden. Unter ihren Witzen ist eine dünne Schicht von Verzweiflung spürbar. Ein Regenwolke schiebt mich in eine kirchliche Herberge. Die Mädchen ziehen weiter und kommen in der Kirche unter.

Logrono, ich erkenne die leicht gesenkte und gehobene Straße wieder, auf der ich einst marschierte. Bin glücklich darüber, weiß auch nicht genau, und sitze ein bisschen einsam in einem Café und schreibe diese Zeilen.

Um mich aufzuheitern, erfinde ich Worte: Peregrino heißt Pilger und Peregringo für die Neupilger. Und bestelle noch ein Bierchen.

25.5

Logrono – Najera

Missverständnisse: Mir wird langsam klar, warum ich mich in Roncevalles nicht verständlich machen konnte, als ich das Taxi zur SOS-Station lotsen wollte. Ich hatte „SOS“ gesagt, hätte aber auf spanisch „esse o esse“ sagen müssen. SOS würde ein Spanier als „Eso es“ verstehen, was etwa „so ist es“ bedeutet. Ich hatte das Taxi also zur „So ist es – Station“ beordern wollen. Denke an den Belgier zurück, den zukünftigen Fiat-Vertriebsmann, der meine Ansicht teilte: nie telefonieren, denn 90 Prozent der Kommunikation läuft nicht über das gesprochene Wort. Das Schwierigste ist es, in einer Fremdsprache zu telefonieren, vermutlich weil die Missverständnisse ausräumende Gestikulation fehlt. Eso es.

Am Morgen frage ich nach Frühstück und ernte wieder Unverständigs: Ich hatte hay que (kann ich?) gesagt und nicht Que hay (gibt es?). Ich übe ein bisschen Spanisch mit der Aufwärterin, die sich über meine Socken schieflacht. Manjana heißt morgen und por la manjana am Morgen. Flugs eine Dissertation über indogermanische Missverständnisse geschrieben. Soweit ich es überblicke, unterscheiden viele indogermanische Sprachen nicht zwischen „Mann“ und „Mensch“, „man – man“, „hombre – hombre“ und auch nicht zwischen „am Morgen“ und „Morgen“. Daraus kann man ableiten, dass dem Indogermanen die feinen Unterschiede zu den Frauen herzlich egal waren, und dass nie an morgen dachte.

Indogermanistan, 9 Uhr: „He Indi, Sag mal, wann kommt der Bär vorbei?“

„Morgen“.

„Wann morgen?“

„Jetzt.“

„Aaaargh….“

Ein Frühstück ohne Redundanzen. Zum Kaffee gibt es Weißbrotscheiben. Wenn ich will, kann ich ja Öl drauftun oder Salz, sagt die Aufwärterin. Muss an einen alten Kameraden vom Schachclub Plochingen denken, der erzählte, er hätte die russische Kriegsgefangenschaft nur überlebt, weil ihm die Russen gestattet hätten, Brot in ein Fass mit Pflanzenöl zu tunken. Von Logrono heraus läuft eine asphaltierte Joggingsrecke, die, obwohl ein Wochentag ist, rauf und runter gerannt wird. Ich teck-tocke die Strecke in abgemessenen Schritten und sehe den Spanierinnen beim Schwitzen zu. An einem See ist die Japanerin wieder da, die in Pamplona das Bett gegenüber hatte. Sie schreibt meinen Namen in Japanisch auf, sie haben ja drei Schriftsysteme, ähnlich wie die Äpypter, oder wenn man es genau nimmt, eigentlich genau gleich wie die Ägypter. Spricht kaum Englisch und will zwei Jahre die Welt bereisen, das heißt sie wird zwei Jahre einsam sein. Fragt mich, wo es in Deutschland schön sei. Berchtesgaden? Ein Deutscher ist von Tattoos befallen. Geht wohl nicht mehr weg. Immer das gleich Zeugs auf dem Bizeps: Kreuze, Blumen, chinesische Schriftzeichen.

Warum tätowiert man sich nicht mal den Stadtplan von Erlangen auf! Könnte doch ganz nützlich sein, wenn man mal nach Erlangen kommt.

Die Navarra läuft in langen Wellen von Weizenfeldern aus, kleine Inseln erheben sich darin, auf denen die Dörfer stehen, bergig angeordnet und logisch in einer Kirchturmspitze endend, sie kommen mir vor wie Gralsburgen, unerreichbar schweben sie in ferner Schönheit und wenn man sie erreicht, lösen sich sie in Häuser und Leben auf.

Jetzt geht es in die Rioja, Weinanbaugebiete, hügelig. Logrono ist die Hauptstadt der Provinz.

25 Jahre ist das mit Julia her.

Ich überlege mir ein Gedicht für sie.

„Wo sie ging, verwehten ihre Schritte zu Staub.“

Oder doch lieber anrufen? Nö. Ein echter Minnesänger ruft nicht an.

„Ir vil lieben Frouwen

Lat mih yr Nummern schouwen?“

Da würde der Germanist wieder heftigen Sex vermuten. Erinnert mich an eine Germanstik- Studentin, damals in Tübingen, die eine wirklich deftige Stelle der so genannten niederen Minne, mit den Worten kommentierte, „vielleicht hab ich ja zuviel Freud gelesen — aber man könnte den starken Riegel möglicherweise auch als …“

Ich arbeite mich die Traubenhügel rauf und runter. Raste in Navarete vor der Kirche. Der erste Eindruck in der Kirche dort ist Dunkelheit, dann Dunkelheit und Gold. Dann Erstaunen. Ich bleibe sitzen, eine riesige figurierte Fläche schiebt sich hervor, als würde die Wand lebendig werden, als würde lebendes Gold aus den Wänden wachsen und ich merke, der Eindruck kommt daher, dass sich die Augen mehr und mehr an die Dunkelheit gewöhnen. Heilige in goldenen Nischen auf goldenen Podesten und dann erst sehe ich die gotische Jungfrau mit Broktatmantel, das Jesuskind in kostbarsten Kleidern. Sie ruhen auf einem Altar, der allein aus Blumen zu bestehen scheint und das Gold wuchert und wächst weiter und erste jetzt, als die Augen sich vollständig adaptiert haben, sehe ich, dass die halbe Kirche geschmückt ist mit lauterem Gold!

Das Wetter ist wieder besser und ich versaue mir beim Eincremen die Hose. Ob man mit dem Auftragen von Sonnenmilch auch die Kleidung vor dem Ausbleichen bewahren kann?

Damals hatte Julia die Steinmetzzeichen kopiert:

„Wo sie ging, verwehten ihre Schritte,

Zu Staub.“

Ich sollte das ganze ist Wasser kontrastieren.

„Wo sie ging, verwehten ihre Schritte,

Zu Staub.

Bis dahin, wo die Wasserfälle sind,

Tausend Tropfen, Geliebe,

Worin du dein Wasserzeichen webst.

Ich aber trieb den Fluß mit dem Totholz der Jahre.“

Sollte noch Perlen einbauen, sind eine ideale metaphorische Verbindung aus Wasser und Stein.

„Wo du gingst, verwehten deine Schritte

zu Staub.

Ich aber trieb den Fluß mit dem Totholz der Jahre

Bis dahin, wo die Wasserfälle sind,

Tausend Tropfen, Geliebte,

Worin du dein Wasserzeichen webst.

Und Perlen auf das Ufer rieseln,

Weil du da bist.“

Ist noch nichts, nochmal drüber meditieren.

Der Weg, eine stumpfe Schutthalde, zieht sich entlang der Autostraße nach Burgos. Es ist heiß, die Weinberge geschunden vom maschinellen Anbau, Bodegas protzen im zerstörten Land. Ich schleppe mich Kilometer um Kilometer weiter. Gieße Bier nach, aber es nützt nichts. Trockne die Füße, aber es nützt nichts.

Dann aber gesegneter Weinbau! Malerische Reben an der Höhe St. Anton, ganz weites Land jetzt. Darin Tafelberge wie dunkle Schutthalden. Vom Glättstein der Zeit verschont erheben sich dahinter sanft gehobene Massive. In den Oca-Bergen liegt Schnee. Ich sollte niederknieen vor dieser landschaftlichen Schönheit, also raste ich im Schatten einer Korkeiche, ein Weinbauer mäht Brombeeren. Noch zwei Tage bis Villafranca, aber die Hexe ist schon da: Eine Frau hat nicht viel mehr an als ein T-Shirt, dass sie sich über den Kopf gezogen hat. Sie sonnt sich auf einem weithinsichtbaren Stein, so als würde sie warten. Ich weiß plötzlich, dass es die Italienierin ist.

So hatte auch damals B. auch auf mich gewartet. Ob der Hexenmeister noch lebt? Ich hab ihn schon einmal besiegt. Sollte auch diesen Roman endlich glatt ziehen. A. aus M. kommt mir in den Sinn. Die letzte der denkenden Frauen, die ich traf. Hab dir viel zu verdanken, weiße und schwarze Magie der Momente.

Kleiner Einschub: die ganzen New-Age-Goldhamster glauben ja, dass Hexe mit dem Wort Hecke verwandt ist. In Dr. Stoltes kleiner Wortapotheke wird das Wort Hexe aus gotisch „hugjan“ gemixt, wie auch der Rabe Odins „Hugin“ heißt, der Denkende, wie auch der Vorname „Hugo“, der Denkende bedeutet. Im Deutschen steckt das Gotische hugjan nur noch in „aushecken“, etwas (böses) planen. Denkende Frauen also.

(Solche Frauen gibt es und die Russin nebenan, die ins Handy bellt. Frage mich, warum die abgetakelte Stalinorgel das Telefongespräch abbricht, sobald sie keinen Empfang mehr hat. Sie lässt ihre Gesprächspartnerin eh nicht zu Wort kommen.)

Gegen 20 Uhr falle ich in die erste offene Herberge von Najera. Will noch in die Altstadt, komme aber vor Erschöpfung nur in den ersten Supermarkt, dort schenke ich mir ein Spider-Man-Überraschungsei. Trinke Wein und lasse mir von den Koreanern beibringen, wie Guten Tag auf Koreanisch heißt: Anjong Haseu oder so ähnlich. Weil ich eine ganze Packung Nudeln gekocht habe, mache ich mit dem Schweizer Messer den Deckel meines Monster- Energie-Drinks weg und stopfe die übrigen Nudeln rein, als Wegzehrung morgen.

26.5

Najera – St. Domingo de La Calzada

Raus aus der Rioja, rein in die Provinz von Burgos. Ich tausche Wein gegen Korn.

Najera liegt an geriffelten Felsen, erst am Morgen komme ich in die winklige Altstadt, bevor es einen langen Anstieg hochgeht, der eine Aussicht auf Aussicht verspricht.

Ruhiges Gehen im Roggenduft, Zackenberge begrenzen nicht mehr den Horziont, sondern öffnen ihn, porzellanener Himmel und Wolken mit großen Gesten, Pilger an Pilger unten auf einer hartgetretenden Autobahn aus weißem Schotter nach Westen, immer entlang der Autostraße. So kenne ich dich: langer, staubiger, müder Camino, Hitze und Schweiß. Eine Wallfahrt ist kein Tourismus. Mohn, Natternköpfe und Kornblumen schwimmen in lichtdurchbrochenenm Grün.

Santo Domingo de la Calzada zerläuft in der Ebene wie Pfannkuchenteig. Nur festgenagelt dem Turm der Kathedrale, der aus dem Ort heraussticht wie ein Dorn. Bekannt ist der Ort durch das Hühnerwunder. Ein Hühnerfußballclub hat sich das Huhn auf das Wappen geschrieben, der Weg geht geruhsam durch die Vorstadt, eine Autowaschanlage besitzt eine eigene Station, um Fahrräder zu waschen. Ich bin zu müde, um lange herumzusuchen und gehe zu den Zisterzienserinnen in ein vernachlässigtes uraltes Konvent mit engen Stockbetten. Eine Schwester verteilt die Zimmer, wie alle anderen Einheimischen spricht sie einen spanischen Dialekt, der kaum verständlich ist, eigentlich sinnvoll in der Stadt des Hühnerwunders so zu sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist.

Das Hühnerwunder ist die alte Geschichte des ungerecht Verurteilten: Des Wirtes verschmähtes Töchterlein steckt dem gutaussehenden Sohn einer Pilgerfamilie einen kostbaren Becher in die Tasche, vorauf dieser aufgeknüpft wird. Als der Betrug offenbar wird, ist es augenscheinlich zu spät: Der Richter sagt den Eltern, der Sohn sei so tot, wie das Huhn hier auf seinem Tisch. Worauf das Tier wieder lebendig vom Teller hüpft. Denn Santo Domingo hatte den Verurteilten am Leben erhalten.

Eine Geschichte wie der Postmichel aus Esslingen oder der Geräderte in der Tübinger Stiftskirche. Vielleicht ein ganz frühes Beispiel einer Wandersage, flugs eine Dissertation über frühmittelalterliche Wandersagen geschrieben und ihre Auswirkungen auf die Architetur. Der Postmichelbrunnen in Esslingen, der Geräderte im Tübinger Kirchenfenster und natürlich der Hühnerstall in der Kathedrale von Santo Domingo de La Calzada. Den muss man aber erstmal finden. Das Huhn ist in zwei Metern Höhe über einer Tür eingelassen und guckt durch Gitterstäbe und eine Glasscheibe. Ein Wunder, dass man es überhaupt findet. Vielleicht ist das das Hühnerwunder? Ich, als letzter in Tübingen lebender Gründer des Stammtisches unser Huhn, lasse mich unter dem Kirchengockel, den keiner sieht, ablichten.

Früh bin ich in Santo Domingo angekommen und früh sitze ich an der Kathedrale im Schatten mit anderen Pilgern:

Die Dänin: War Anwältin im öffentlichen Dienst. Wurde irgendwie übel in den Vorruhestand geschickt und versucht jetzt die Jahre bis zum Rentendasein zu überbrücken. Auf dem Camino will sie zu sich finden.

Der Österreicher:

Angestellter Innenarchitekt. Als der Sohn die Firma übernahm, war sie nach kurzer Zeit pleite. Rappelte sich auf, ließ sich woanders einstellen, wieder übernimmt der Sohn die Firma, wieder steht er auf der Straße. Ist 56, weiß nicht, wie es weiter geht, Geht mal den Weg. Kriegt kein Arbeitslosengeld, weil er im Ausland ist, weiß aber, dass er etwas machen muss, sonst kommt er nicht klar.

Der Schwabe: „Dann haben sie neue Leute eingekauft, die keine Ahnung von dem Job haben, anstatt uns zu fragen, wie es funktioniert. Das Betriebsklima sei so schlecht, hat unser Chef geklagt. Er hat gesagt: Dabei sei Betriebsklima sei das einzige Klima das man beeinflussen könne.“

Immer die gleichen Sprüche, die man entweder in einem Idioten-Ratgeber für 3.50 Euro lesen kann oder auf einer Schulung für 35 000 hört. Hat wohl noch nie was vom Klimawandel gehört, sein Chef. Ich sage:

„Hat er es beeinflusst?“

„Er hat 100 Leute entlassen.“

Ausgebrannte. Nur wer brennt, kann auch ausbrennen.

Der ganze Camino de Santiago ist ein großes Hospital der Verbrannten. Ein Kontinent, der eine Straße geschaffen hat als Ausweg für seine inhumane Arbeitsverhältnisse. Es ist eine Straße der Verlierer für eine Gesellschaft, die nur in Gewinner und Verlierer einteilt. Die das Ende eines Berufslebens mit Prozessen, Abfindungen, Demütigungen und Erniedrigungen überzieht. Die die Verlierer als Verlorene entlässt.

Hinter Santiago wartet die Revolution.

Der einzige Trost ist, dass es die Manager genauso erwischt und meist noch früher. Am Ende rotten die Tyrannen doch sich selber aus.

27.5.

Santo Domingo de la Calzada – Villafranca Montes de Oca

„You have to smell at the Flowes“. Ein 70 Jähriger Brite, der aussieht wie ein alternder Filmstar, sagt das vor der Kirche in Cranjon, wo sich die Schwalben herabstürzen und ein wunderschöner Jesus in den Schatten leuchtet. Wenn du deinen Weg gehst, kannst du ihn schnell gehen oder langsam, an den Blumen riechen oder nicht. Das Ende am Spiel des Lebens ist immer das selbe: Der Tod. Wer gewinnt das Spiel? Nicht der, am ersten ankommt.

Eine Koreanerin läuft mir in Belorado zu wie ein streunendes Kätzchen. Hat ihre Freunde verloren und kauert verlassen im kümmerlichen Schatten eines Hauses. Ich ziehe sie in der Hitze des späten Nachmittags den Weg entlang, sie läuft hinter mir im Takt meiner Schritte. Als sie gar nicht mehr kann, nehme ich sie an der Hand bis Tosantos, und übergebe sie ihren Landsleuten, die dort untergekommen sind. Bedankt sich überschwänglich.

Ich aber muss nach Villafranca.

Lasse mich nun selbst ziehen von den Ereignissen, die ich damals erlebt habe und von der Geschichte, die ich über den Hexenmeister geschrieben habe, werde Schritt für Schritt immer mehr gefangen von der eigenen Imagination. Gewitter ziehen auf, Abendlicht flutet den Berg des Hexenmeisters, einen Berg, den ich erfunden habe, und der jetzt doch vor mir liegt. Erinnerungen, Roman und Realität durchdringt sich. Der Berg zieht, Roggenfelder in hellerem Grün, dunkle Heide tropft von ihm herab in grün fallenden Schleifen, gebuchtet und verschlungen, ein Baum krönt die Spitze. Die Gewitter kommen näher und die Füße sind so müde, dass ich nur noch stolpere, aber ich weiß, dort ist der Dämon des Westens vergraben, die letzten Meter arbeite ich mich einen Trampelpfad entlang an einer Kirchenruine. Hier ist nichts mehr, so wie ich es beschrieben haben, und ich frage mich, ob ich je in Villafranca war, ob ich nicht alles erfunden habe, das Refugio damals, das ein Gewächshaus mit Jalousien war, heute steht ein städtischer Steinbau, als ich aber die Treppe hochtrotte liegt die Italienerin im Schlafsack alleine im Zimmer, das Gesicht unter einem schwarzen Tuch verborgen, sie hat also wieder auf mich gewartet. Es ist noch nicht zuende.

Eine neue Geschichte beginnt, wie sie eben nur in Villafranca spielen kann.

Eine echte Kneipe für Männer. Man kann Schnaps kaufen, große Schinken mit Knochen drin und LED-Lampen mit Magnet dran fürs Auto. Und eine Frau, schwarzhaarig, breites Gesicht. Sie war in Zubiri schon betrunken auf dem Dorfplatz gelegen, als der Kolumbianer mit Wermut um sich warf, danach hatte ich sie in Pamplona wieder gesehen, beim Bier vor dem Jesus y Maria Refugio mit dem hübschen Bretonen, jetzt steht sie an der Bar, hat schon wieder ordentlich getankt. Den Camino im Vollrausch. „Mas bonito, el camino“, sagt sie, Sie nimmt mich in den Arm, wir bleiben Arm in Arm stehen, während sie Schnaps säuft. Sie wechselt zum Mann zu ihrer Linken, ein kleiner Spanier, der ihr zuzwinkert, während seine Frau an der Theke arbeitet.

Die Herberge macht um 22 Uhr zu. Sie geht fünf vor 22 Uhr auf die Gasse. Ihr Typ für diesen Abend, schwarze Leggins, klein, graumeliertes Haar, Schnauzer, wartet ungehalten wie ein Wachhund, mindestens die Ohren aufgestellt. Dann geht er aus der Tür und sucht sie. Ich bin noch unten, weil ich auf meine Wäsche warten muss. Ich sitze im Dunkel, weil ich keinen Bock habe ständig die Bewegungsmelder zu aktivieren. Schließlich trudeln die beiden ein. Sie geht ihn die Küche vor einen langen fahrbaren metallenen Tisch, legt sich rücklings darauf, so wie sich die Frauen hinlegen. An ihren Kopf eine Bierdose, in der Hand die qualmende Zigarette. Der Typ steht neben ihr. Ich verziehe mich auf die Terrasse, der Wäschetrockner donnert die Wäsche in die Trommel, wumm, wumm, wumm, wumm. Sie kommt raus, schweigt, geht die Treppen hoch. Schmeißt wütend ihre Sandalen die Treppe runter. Verschwindet nach oben. Von dem Typen sehe ich nichts mehr. Ich packe meine Wäsche und gehe ins Bett.

28.05

Villafranc Montes de Oca – Atapuerca

Heute gehen sie mir alle auf den Wecker. Der bretthart gestampfte Camino, breit wie eine Autobahn durch den Eichen-Niederwald, die Massen von Pilgern, die laufenden Motoren der Gepäcktransporter, die den Oldies die Rucksäcke hinterherkutschieren, die durchgeknallten Moutainbiker, die ohne Rücksicht durch die Pilgerpulks preschen. Die völlig überforderten Oldie-Pilger, die ewig schnatternden Gruppenpilger, die Sonnenbrillen-Pilger, die cool sind, in ihren Tarnanzügen, die Familienpilger mit ihren missgelaunten Kindern, die Rennpilger in ihren Turbolatschen und High-Tec-Rucksäcken, die Amerikaner, die Koreaner, die Deutschen, die Neuseeländer, die Italiener, die Spanier einfach alle. Regen zieht auf, mein Regenschirm zieht nicht auf, ist zusammengerostet. Ich haue ihn mit der Faust auseinander und schneide mir den Daumen blutig. Flugs den kugelgelagerten High-Tec-Regenschirm aus Titan und Extrem-Textil erfunden und damit ein Vermögen verdient. Eine Brasilianerin kommt vorbei, die mir schon etliche Tage vorher aufgefallen ist, weil sie den ganzen Tag glücklich in den blauen HImmel hineinsang. Wir singen in the rain. Ich tanze um meine Wanderstöcke.In St. Juan de Ortega bin ich lange in der Kirche. Der neue Atem des Katholizismus: Statt hölzerner Kniebänke gibt es Kissen, statt barock verdrehter Holzfiguren, menschlich gemalte Ikonen, Kerzen nicht im Blechkasten sondern in einer hübschen Sandschale.

Ich bete in der Kirche, und Gott ist heute zu Scherzen aufgelegt. Das Handy tutet. „Just-Be-lieve hat Ihnen eine Nachricht geschickt“, steht auf dem Display. Es ist eines der beiden deutsche Mädchen, das mich fotografierte, als ich in Roncevalles die Hühner fütterte.

Lange war ich in der Kirche, noch länger in der Kneipe. Ausgelaugt von den Ereignissen in Villafranca. Die bieden Israelinnen haben mich eingeholt, „Du schaust fertig aus!“ „Ja, bin ich.“ Eine Neuseeländerin bemitleidet mich, ich sähe müde aus, sagt sie, müde ja, und du hast gar nicht geschnarcht, sagt sie. Für schnarchen habe glaub einfach zuviel Körpergewicht verloren inzwischen, außerdem keinen Alkohol getrunken. Ich kann noch nicht weiter. Nicht so, nicht ohne diese Worte geschrieben zu haben. Nicht ohne den Weg wieder gefunden zu haben.